Narrative Spiele mit historischem Hintergrund findet man in rauen Mengen. Von dem etwas älteren Adventure 'The Abbey' über Blockbuster wie 'Assassin’s Creed: Origins' bis hin zu Nischenspielen wie 'Crusader Kings II', nutzen viele Studios die Geschichte der Menschheit. Der Umgang damit fällt jedoch unterschiedlich aus. In dieser Kolumne nehmen wir uns des Themas an und blicken auf die historischen Elemente in narrativen Spielen: Was wird dargestellt und, vor allem, warum wird es dargestellt? Verschiedene Aspekte können in diesem Rahmen im Mittelpunkt stehen.

Erneut widmen wir uns Daedalics aktuellem narrativen Adventure 'Die Säulen der Erde'. Inhaltlich gesehen geht es u.a. um den Bau einer Kirche im 12. Jahrhundert und diverse politische Intrigen. Zusätzlich bildet sich eine Liebesgeschichte heraus, die im Mittelalter nicht unbedingt einfach ist. Während es im ersten Teil der Kolumne um das Frauenbild gegangen ist, konzentrieren wir uns diesmal auf die Darstellung von Religion.

Falls jemand weiter nachlesen will, haben wir am Ende des Artikels eine Literaturliste zusammengestellt, die wir für dieses Kapitel selbst verwendet haben. Außerdem müssen wir vorweg warnen, dass es bei einer Abhandlung zu einem Spiel nie frei von Spoilern zugehen kann. Im letzten Absatz gibt es im Text deshalb eine Spoilerwarnung.

Religion in 'Die Säulen der Erde'

Das hier behandelte Thema wird also das alles umspannende Thema in Buch und vor allem im Spiel sein: Religion. Im Mittelalter gab es kaum Wichtigeres als die Religion und das spiegelt 'Säulen der Erde' zumindest zum Teil wider. Matthias Kempke betont schon im Interview, dass neben der politischen Macht auch der Klerus über entsprechende Macht verfügte. Er gesteht sogar ein, dass die Obrigkeit und die Religion den Alltag der Menschen bestimmte:

Moral und Seelenheil gibt es in der Kirche.[1]

Matt Kempke erwähnt ebenso die zentrale Macht des Papstes und auch die vielen Intrigen, die der lokale Klerus in England zumindest in Buch und Spiel spinnt.

Selbst die Musik im Spiel mit Chorgesang schafft es immer wieder eine tief religiöse bzw. kirchliche Stimmung zu erschaffen. Aber auch andere Details, wie die Bibel, die der Prior stets bei sich trägt und für Zitate immer wieder von SpielerInnen verwendet werden können. Kirchen werden für die Herrlichkeit Gottes gebaut, Krisen in Regionen werden als Teufelswerk abgestempelt. Manchmal ist im Bildmittelpunkt ein großes Kreuz sichtbar – natürlich mit Licht durchflutet.

Auch andere Seiten wie Selbstkasteiung, apokalyptische Zitate und die Bedeutung von Reliquien für ein Kloster werden erwähnt. Hier kommt das typisch düstere Mittelalter hervor, das derzeit in vielen Serien, Filmen, Büchern aber auch Spielen so aktuell ist wie nie. Schmutz ist überall, und trotz der im Spiel bewusst weggelassenen expliziten Gewaltdarstellung ist sie selbst dort stets omnipräsent. SpielerInnen können aber auch den Prior verschiedene Dinge betrachten lassen und beim Kreuz betet dieser dann ein Vater Unser. Das sind nur wenige Details, die bereits im ersten Kapitel sichtbar sind.

Vor allem die Reliquienverehrung spielt beim Bau der Kathedrale und bei der Finanzierung dieser eine nicht geringe Rolle. So haben die Reliquien des hl. Adolphus schon länger keine Wunderheilungen mehr geschafft, was Pilger anziehen würde. Sie werden sogar unter Lebensgefahr aus der brennenden Kathedrale gerettet. Später wird eine Figur, eine vermeintlich weinende Madonna, dazu genutzt, um Geld für die Kirche zu akquirieren. Laut der Historikerin Christine Knust ist auch das kein fiktives Symbol, sondern hat Vorbilder im Mittelalter, die durch Quellen überliefert sind.

Die Madonna heilt im Spiel eine traumatisierte Frau, die nicht mehr sprechen konnte oder wollte. Hier verbindet sich Religion mit Wunderheilung und Knust zitiert hier auch ihren Kollegen Lothar Kolmer, dass solche Heilungen psychischer Krankheiten wirklich vorkamen. Eine weitere Repräsentation der Geschichte ist Jacks Versuch den Bau der Kathedrale mittels der Spenden zu finanzieren. Er verspricht den Zahlenden, dass die Mutter Gottes diejenigen segnen würde, die eine Spende für den Kirchenbau aufbringen. Auch dies ist laut Knust überliefert und man spricht von »Kirchenbittern« oder »Stationierern«.

Das sind noch längst nicht alle Hinweise auf Religiosität im Spiel. Im Abenteuer von Daedalic trifft man immer wieder auf drei kranke Mönche, die ihre körperlichen Gebrechen durch Reliquien heilen wollen. Ein zentraler Punkt ist auch die Pilgerreise von Jack und später Aliena, die sie und er über Santiago de Compostela bis nach Toledo unternehmen.

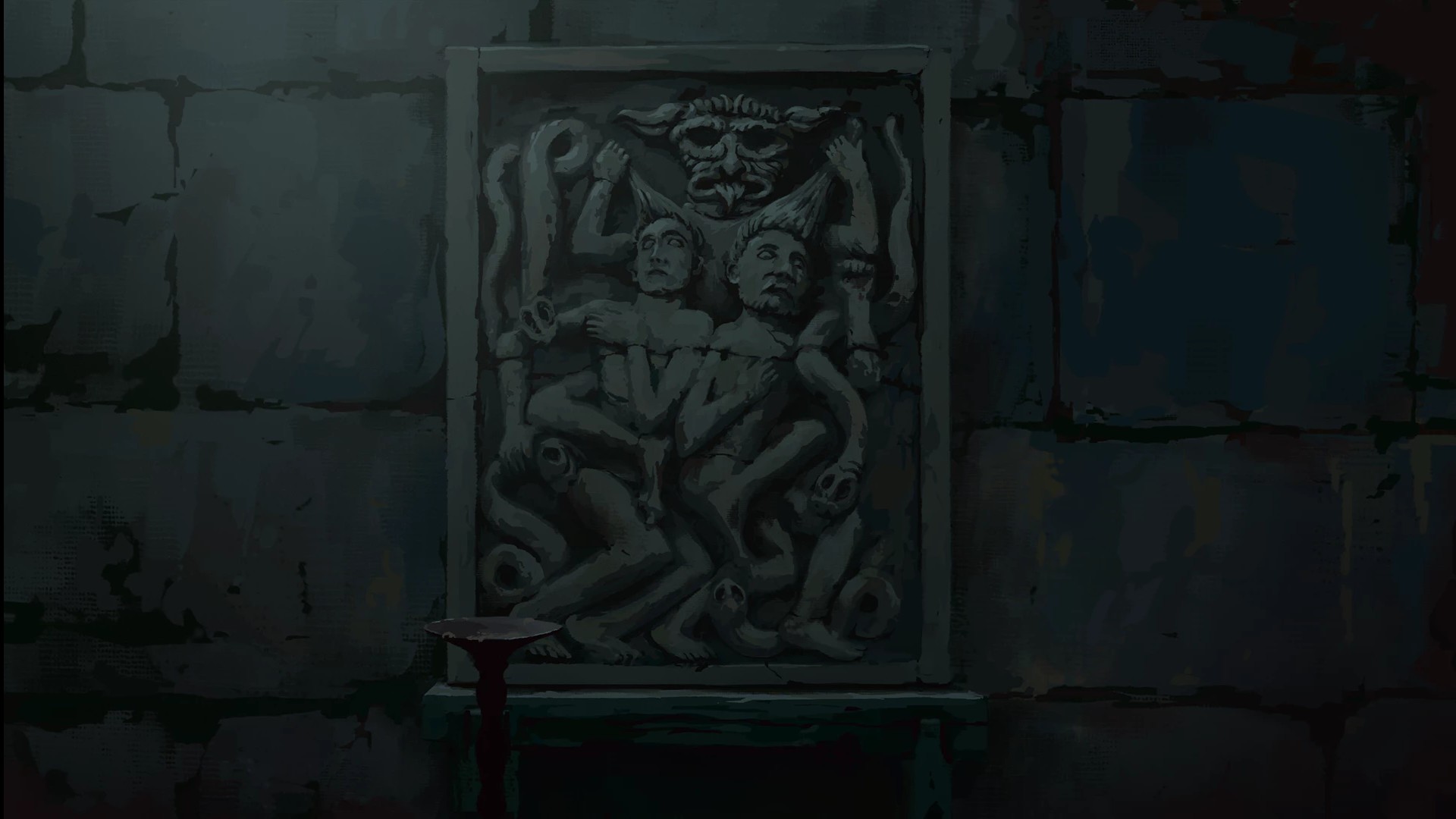

Auch rein atmosphärische Details, wie Teufelsgestalten in Reliefs und die, schon erwähnten, immer wieder vorkommenden Bibelzitate, stellen typische mittelalterliche Repräsentationen im Spiel dar. Erwähnt Prior Philip gar die Hölle, sind sowohl Adelige (insbesondere einer der Hauptbösewichte William Hamleigh) als auch das allgemeine Volk plötzlich ehrfürchtig, was als Druckmittel genutzt werden kann. Die Hölle ist das absolute Angstquell im Spiel und so wahrscheinlich auch im Mittelalter gewesen. So wird sie stets erwähnt, um SünderInnen zu bestrafen, oder Furcht auf diese oder potentielle zu bewirken. Das Spiel sagt einem im übertragenen Sinne stets:

Gott soll sie bestrafen, denn Gottes Strafe für Sünden sind gerecht.[2]

Sehr authentisch wirkt natürlich auch, dass die Mönche im Spiel lateinisch sprechen, oder lateinisch singen/beten. Ebenso werden im vierten Kapitel Flüchtlinge erwähnt, bzw. die Flüchtlingssituation während der damaligen Zeit. Es werden Parallelen zur Flüchtlingskrise von heute klar und auch hier haben die Entwickler eine entsprechende Botschaft an die SpielerInnen. Der Subprior spricht davon, dass Gott den Flüchtlingen hilft und sie es deswegen nicht tun müssen. Bedenkt man aber, dass Subprior Remigius stets der Bösewicht ist und nur selten die Wahrheit spricht, kann man davon ausgehen, dass das Gegenteil für die Gegenwart gemeint ist.

Selbst bodenständige Figuren, wie Tom Builder, ist der Glauben äußerst wichtig. So fragt er den Prior, ob seine verstorbene Frau Agnes in den Himmel kommen kann, denn er hatte für sie kein Begräbnis vollziehen können. Tom hat sie nach ihrem Tod bei der Geburt ihres Kindes nur im Wald verscharrt. Ein weiteres fast schon nebensächliches Detail ist das Mönchsgewand und die Tonsur, die stets gezeigt wird, welche alle SpielerInnen und LeserInnen sofort an »Der Name der Rose« erinnern wird.

In einem Spiel oder Buch, das im Mittelalter angesetzt sind, dürfen natürlich auch Hinweise auf die Kreuzzüge nicht fehlen. William Hamleigh war in einem Kreuzzug und auch dieses wird Thema im Spiel sowie im Buch. Nicht so kriegerisch aber ebenso »mittelalterlich« sind Darstellungen von Büchern mit Illustrationen, die in der karolingischen Minuskel – der damals typischen Schrift – geschrieben sind. Auch Prior Philips fiktives Werk Iudicia Cleri – The Judgments of the Clergy ist ein solches Beispiel. Hier äußert er sich sehr kirchenkritisch z. B. über gefälschte Wunder, die nur der Kirche dienen. Dies passt sehr gut in diese Zeit, wo erste Kirchendiskussionen unter den Mönchen stattfanden.

Hölle und Teufel werden aber nicht nur als Schreckgespenste für das Volk eingesetzt, denn während der Belagerung von Winchester hat Philip selbst eine Halluzination, in der er dem Teufel begegnet. In ‘Die Säulen der Erde‘ ist Gut und Böse in der Religion stets miteinander verwoben, denn schon Philips Vorgänger wurde verrückt und sah überall den Teufel, aber auch Bischof Waleran hat in seinem eigenen Domizil ein Teufelsrelief. Mit diesem will Waleran stets Ehrfurcht in seine Untertanen einimpfen.

Heilige Messen werden im Spiel nur an wenigen Stellen dargestellt, während sie im Buch als Alltagsrhythmus ständig vorkommen. Dafür werden Glaubensfragen und Zweifel am Glauben im Spiel deutlicher dargestellt. Philip scheint sich sogar vom Glauben komplett abgewandt zu haben und sieht den Menschen moderner als seine Zeitgenossen. Er sieht die Menschen als Abbild Gottes und somit ist Gott in jedem und keine Kirche ist nötig. Was heutzutage ein moderner Glaubensgedanke ist, war im Mittelalter schier revolutionär.

In diesem Absatz gehen wir auf das Ende des Spiels ein. Falls ihr es noch nicht durchgespielt habt, solltet Ihr die folgenden Zeilen überspringen.

Gegen Ende des Spiels zeigt sich dann die Religion in der simulierten Verbrennung von Prior Philip. Waleran Bigod trägt vorher während der Gerichtsverhandlung ein rotes Gewand, welches dem der Inquisitoren ähnelt, und verurteilt den Prior zum Gericht und Prüfung am Scheiterhaufen. Sollte er brennen, ist er schuldig. Hier sieht man genauso die typischen Wunder des Mittelalters, denn Bischof Heinrich lässt ein Wasserbecken zwischen dem Scheiterhaufen und Philip installieren, sodass das Feuer ausgeht. Die Zuschauer, die deutlich tiefer standen, glaubten so an das Wunder Gottes und er war freigesprochen. Danach im Epilog des Spiels ist der zentrale Punkt der Glaube an Gott. Genau darum dreht es sich in den letzten Dialogen zwischen ihm und den alternden Waleran. Ebenso wird für die SpielerInnen der Glaube an das Gute im Menschen gefördert, denn auch das ist, nach den Lehren Philips, Gott zu verdanken. Die Religion scheint also im Spiel verwendet zu werden, um dem/der SpielerIn klar zu machen, dass das Gute im Menschen existiert.

Fazit

Blickt man auf das große Feld der Religion, ist noch nicht ganz klar in wie vielen Details Religion eigentlich in einem Spiel vorkommen kann. Erst bei genauerer Analyse wird das augenscheinlich. Der Glaube geht dabei von der simplen Angst vor der Hölle bis zu den Gesängen der Mönche. Details, wie Kreuze im Hintergrund, oder offensichtliche Gebete wirken hier stets auf den Spieler. Dazu kommen die Intrigen, die kirchliche und weltliche Persönlichkeiten gemeinsam oder gegeneinander spinnen. Allgemein merkt man den laut Kempke stärkeren Fokus auf Religion schon an, auch wenn im Buch ebenso stets Religion erwähnt wird. Dort ist sie aber nicht dieses omnipräsente Etwas, das sämtliche Bereiche durchfließt und in fast jeder Szene irgendwie vorkommt. Seien es Mönche im Hintergrund oder geistliche Gespräche im direkten Vordergrund.

Dies beendet unsere Analyse von ‘Die Säulen der Erde‘, aber trotzdem kratzen wir nur an der Oberfläche der Vielzahl an Ansatzpunkten von Historischen Settings, an denen man ansetzen kann. Dadurch erforscht man nicht nur das Spiel, sondern auch die Herangehensweise der heutigen Gesellschaft an Geschichte genauer. Blickt man nur auf die vielen offenen Fragen, die nur ein Spiel bietet (Was bedeutet eigentlich »mittelalterlich«, welche Rolle spielt die Armut in der Zeit oder wie steht es um die Architektur der Zeit …), kann man das relativ schnell nachvollziehen.

Quellen:

[1] Adventure Corner, Interview mit Matt Kempke und Kevin Mentz von Daedalic Entertainment zum Spiel »Die Säulen der Erde«, Interview, online unter: https://www.adventurecorner.de/pages/646/interview-mit-matt-kempke-und-kevin-mentz-zu-die-saeulen-der-erde-teil-1 (09.06.2018).

[2] Matt KEMPKE / Kevin MENTZ,Ken Folletts »Die Säulen der Erde« , Episodisches Videospiel, Hamburg 2017.

[3] Christine KNUST, Historische Realität und Fiktion in Ken Folletts Romanen Die Säulen der Erde und Die Tore der Welt, in: Mathias HERWEG & Stefan KEPPLER-TASAKI, Hg., Rezeptionskulturen. Fünfhundert Jahre literarischer Mittelalterrezeption zwischen Kanon und Populärkultur, Berlin /Boston 2012, 308-327.

-

Die Säulen der Erde

- Entwickler

- Daedalic

- Publisher

- Daedalic

- Release

- 15. August 2017

- Auszeichnungen

- Adventure Corner Award

- Sprachen

-

- Systeme

-

- Stichwörter

- Die Säulen der Erde im Humble Store kaufen (Affiliate-Link)

- Die Säulen der Erde bei Amazon kaufen (Affiliate-Link)

- Die Säulen der Erde im Epic Store kaufen (Affiliate-Link)

- Schlagwort: Kolumnen